契約上の問題を仕様上の問題にすり替えて誠実な対応をしないクラウドワークス(1)の続きです。

この記事では、そもそもの発端となった、クラウドワークスが控除するシステム利用料の問題について、詳しく説明した上で意見を述べます。

クラウドワークスが控除するシステム利用料の仕組み説明

クラウドワークス利用規約【クラウドワークス】「第9条 システム利用料及び保証料について」では、次のように規定されています。

1. 受発注者は、弊社に対し、本サービス利用料(以下「システム利用料」といいます。)として、以下各号の定めに従い、各金員の支払い義務を負うものとします。なお、支払いの時期及び方法については第17条の定めによることとします。

(1) 本取引に基づく業務(成果物がある場合にはその引き渡し)が終了した場合には、プロジェクト形式(時間単価制・固定報酬制)・コンペ形式の場合、各取引の報酬額で20万円を超える部分については報酬額の5%、10万円超20万円以下の部分については報酬額の10%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額をシステム利用料としてワーカーは弊社に支払うものとします。

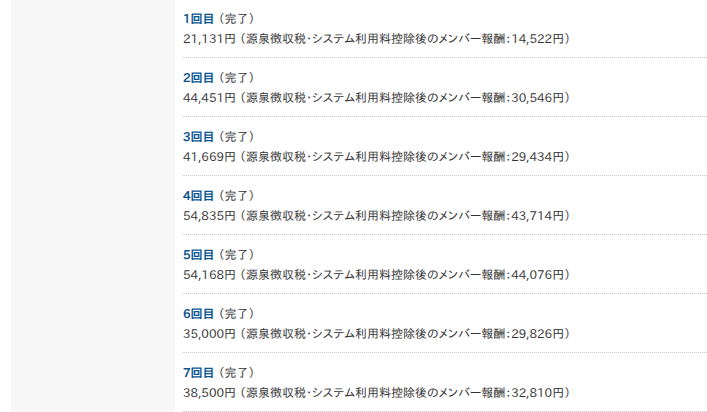

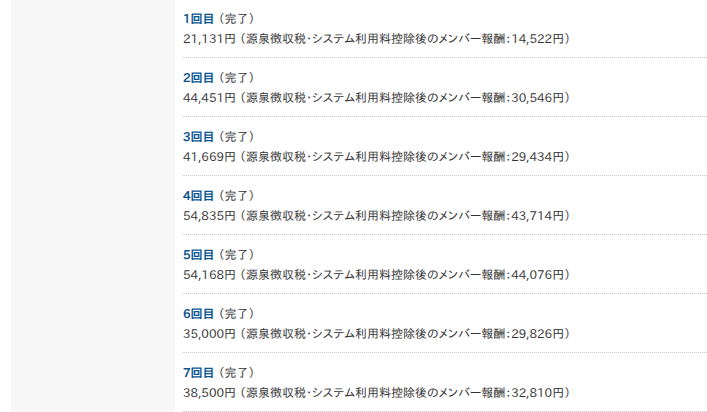

Aさんの実際の例で説明します。

1回目は、報酬額が10万円以下でシステム利用料が20%なので、税抜きの契約金額が21131÷1.1=19210円で、源泉徴収金額が19210×0.1021=1961円、システム利用料が21131×0.2×1.1=4648円となり、21131−1961−4648=14522円が受取金額になります。

6回目は、報酬額が20万円超でシステム利用料が5%なので、税抜きの契約金額が35000÷1.1=31818円で、源泉徴収金額が31818×0.1021=3249円、システム利用料が35000×0.05×1.1=1925円となり、35000−3249−1925=29826円が受取金額になります。

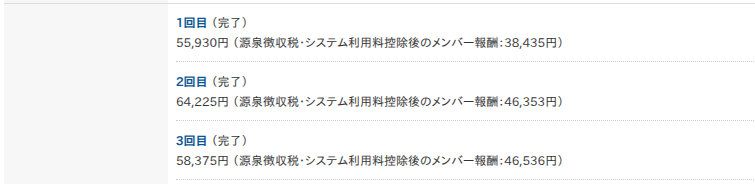

これ以降はずっとシステム利用料が5%だったのに、20回というマイルストーン払いの上限に達してこれ以上支払いができなくなったためやむを得ず形式的に別の契約にすると、またシステム利用料が20%になってしまいました。

この金額を見ておかしいと思ったAさんがクラウドワークス事務局に問い合わせたメールのやり取りを転載します。

Aさんとクラウドワークス事務局とのメールのやり取り

2025年3月10日 12:53

クラウドワークス事務局→Aさん

この度はお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。

お問い合わせ内容を確認の上、

ご記入いただきましたメールアドレス宛へ回答させていただきます。

事務局では個人情報保護の観点よりお問い合わせ担当者からの回答時、貴社名、担当者名の記載は控えさせていただいておりますのでご了承ください。

よろしくお願いいたします。

クラウドワークス事務局

【お問い合わせ内容】

▼該当の仕事タイトルまたは仕事(契約)詳細ページURL※1

https://crowdworks.jp/contracts/YYYYYYYY

▼該当のクライアントまたはメンバーのアカウント名

●●●●

▼問い合わせ内容※2

該当のクライアントと継続的な仕事をしており、上記の契約ページは同じ仕事の再契約のページになります。

最初の契約のページURLは以下です。

https://crowdworks.jp/contracts/XXXXXXXX

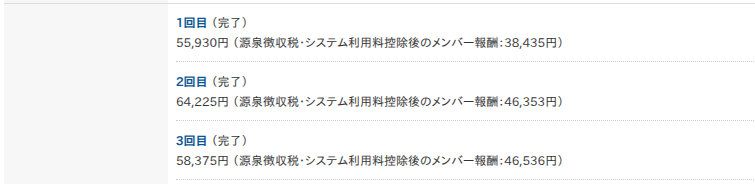

その最初の契約では、4回目や5回目のように契約金額が55,000円程度であれば、源泉徴収税・システム利用料控除後のメンバー報酬が44,000円程度になっていました。

しかし、再契約(https://crowdworks.jp/contracts/YYYYYYYY)では、同程度の契約金額に対し源泉徴収税・システム利用料控除後のメンバー報酬が38,000円程度になっております。

マイルストーンの支払回数・追加支払い枠が上限に達したため再契約をしたまでであり、同じ条件で同じ仕事をしているのですから、同程度の契約金額に対し源泉徴収税・システム利用料控除後のメンバー報酬が大きく異なるのはおかしいと思いました。

ご確認、ご回答のほどをよろしくお願い申し上げます。

2025年3月11日 9:15

クラウドワークス事務局→Aさん

ご連絡ありがとうございます。

クラウドワークス事務局です。

このたびは、当サービスご利用に際して分かりづらい点があり誠に恐縮でございます。

マイルストーン払いの場合、マイルストーンを合計した契約金額に対してシステム利用料をいただいております。

例)

▼マイルストーン払い2回で総契約額15万円を支払った場合のシステム利用料

・マイルストーン払い1回目契約金額10万円→20%

・マイルストーン払い2回目契約金額5万円→10%

※一度に15万円お支払いただいた場合と同様の手数料がかかります。

※お支払いが発生した時点での「総契約額」に対して、システム利用料および源泉徴収税が算出されます。

1件の契約における「マイルストーン払い」の上限は「20回」とはなりますが、契約に対して支払った累計の金額(総契約額)のシステム利用料をいただいております。

本件についてご不明な点などございましたら、このメールにご返信ください。

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。

2025年3月11日 12:51

Aさん→クラウドワークス事務局

クラウドワークス事務局 御中

ご回答をありがとうございました。

マイルストーン払いの場合、各回の支払金額の内訳がどうであれ、合計金額で手数料が算出されるという仕組みであることを把握できました。

最初の問い合わせでお伝えしましたように、第一契約(https://crowdworks.jp/contracts/XXXXXXXX)と第二契約(https://crowdworks.jp/contracts/YYYYYYYY)は同一の業務ですので、これらを合算した金額で手数料が決まるべきだと考えます。

クラウドワークス利用規約9条1項1号には次のとおり書かれています。

「本取引に基づく業務(成果物がある場合にはその引き渡し)が終了した場合には、プロジェクト形式(時間単価制・固定報酬制)・コンペ形式の場合、各取引の報酬額で20万円を超える部分については報酬額の5%、10万円超20万円以下の部分については報酬額の10%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する金額をシステム利用料としてワーカーは弊社に支払うものとします。」

https://crowdworks.jp/pages/agreement.html

第一契約の業務が終了しておらず、第二契約でその業務を継続しているため、「各取引の報酬額」は第一契約と第二契約を合算した金額になると解釈できます。

同規約にはマイルストーン払いの上限が20回であることは記されておらず、少なくともワーカーである私のほうから業務の終了に同意した覚えはありません。

一般の常識的な社会通念で考えても、同じ主体の間の同じ業務が続いているのに、ある段階でシステム利用料が跳ね上がるというのは、あまりにも不合理です。

第二契約(https://crowdworks.jp/contracts/YYYYYYYY)のシステム利用料を報酬額の5%で再計算お願いいたします。

2025年3月11日 16:17

クラウドワークス事務局→Aさん

ご連絡ありがとうございます。

クラウドワークス事務局です。

恐れ入りますが、プロジェクト形式(固定報酬制)ではクライアントが検収完了した時点で、検収完了したご契約は終了となります。

その後、別途新規にご契約いただいた場合、業務内容が同一であってもシステム上は新規契約となります。

そのため、異なるご契約の契約金額を合算してシステム利用料を算出するといったことはできかねますことご了承ください。

ご要望にお応えすることができず心苦しい限りではございますが、ご容赦くださいませ。

ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。

2025年3月12日 7:06

Aさん→クラウドワークス事務局

クラウドワークス事務局 御中

迅速なご回答をありがとうございます。

> 恐れ入りますが、プロジェクト形式(固定報酬制)ではクライアントが検収完了した時点で、検収完了したご契約は終了となります。

>

> その後、別途新規にご契約いただいた場合、業務内容が同一であってもシステム上は新規契約となります。

>

> そのため、異なるご契約の契約金額を合算してシステム利用料を算出するといったことはできかねますことご了承ください。

とのことですが、それはそちらのシステム上のことであり、こちらはクラウドワークス利用規約に基づいて要求しているのですから、そのような一方的な主張は到底承服できません。

クラウドワークス利用規約9条1項1号には、「本取引に基づく業務(成果物がある場合にはその引き渡し)が終了した場合」と規定されており、「契約」の終了ではありません。

そして、同規約には、業務の終了についても契約の終了についても明確な規定が見当たりません。

マイルストーンごとに納品して検収するという流れを経ており、それでも報酬額が累積されてシステム利用料が5%になっていました。

20回目のマイルストーンに関してのみ、それまでと同じように納品して検収するという流れを経ると報酬額がリセットされてシステム利用料が跳ね上がるというのは、不可解です。

そのような説明を見た覚えもありません。

関係各所に相談して法的措置を取ることも検討しておりますので、どうか適正なご対応をお願いいたします。

2025年3月12日 11:39

クラウドワークス事務局→Aさん

ご連絡ありがとうございます。

クラウドワークス事務局です。

大変恐縮ではございますが、マイルストーン払い上限20回などにつきましては、固定報酬制での「仕様」となります。

仕様については各ユーザー様にご自身でご確認をお願いしており、現状個別のご案内はおこなっておりません。

ご不明点がある場合には事前にご相談ご確認をお願いしておりますことご了承ください。

ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。

意見

クラウドワークス利用規約には、マイルストーン払いの上限が20回であることの説明はなく、それを超えるとシステム利用料がまた20%になるという記載もないので、Aさんがおかしいと思ったのももっともです。

同じ相手と同じ業務を続けているのにシステム利用料が途中で上がる(戻る)ということに合理性を見出だせません。

また、「契約上の問題を仕様上の問題にすり替えるのはエンジニアとして許せない」とAさんが語っていたのも頷けます。

このブログ記事のタイトルはそこからつけました。

Aさんは問題にしていませんが、システム利用料として20%も控除するのか、しかも税込の契約金額の20%にさらに消費税を上乗せしたシステム利用料を控除するのかという感想も抱きました。

クラウドワークスの対応で同じような悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、botibotiunion[at]gmail.com([at]→@にしてください)またはユニオンぼちぼち公式サイトからどうぞご連絡ください。情報共有をしながらいっしょに対応を考えましょう。